Alexandre Burton (2025)

Chambre à diffusion, sources radioactives, dispositif d'échantillonnage et d'amplification audiovisuel, logiciel

INCERTITUDES propose une expérience immersive où l’intégration de la synthèse sonore et visuelle s’articule en contrepoint du « live sampling » et du « live coding ». À l’intersection de l’art sonore, de l’acousmatique et d’une approche expérimentale de la composition procédurale, INCERTITUDES invite le spectateur à pénétrer au cœur du processus qui se déroule exactement maintenant en se constituant de textures allant de l’austérité éparse à l’hyper densité granulaire.

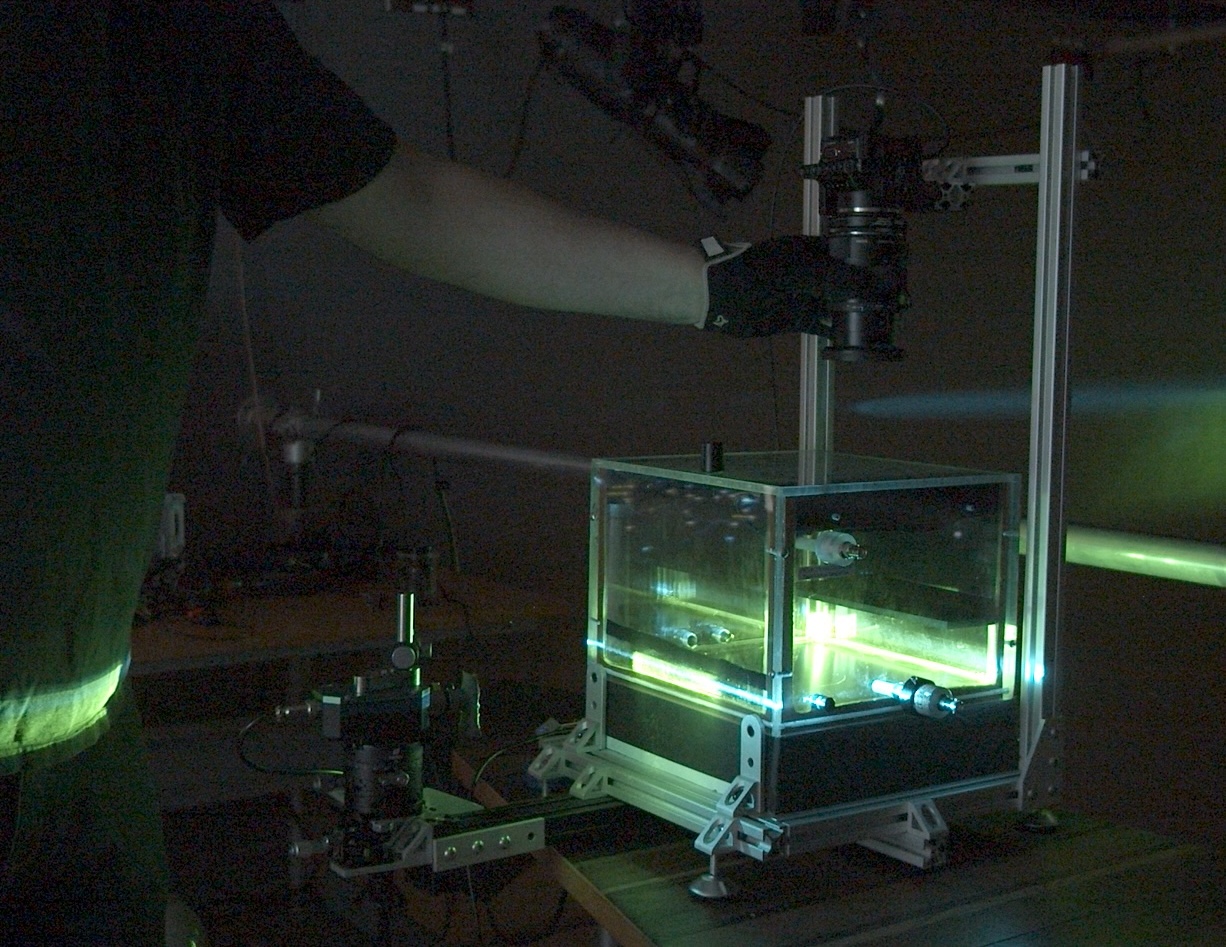

Le moteur génératif du projet est une chambre de détection de particules radioactives (Cloud Chamber). Refroidit à l’azote liquide, ce dispositif permet de détecter et mesurer le passage des particules qui nous traversent continuellement. L’occurrence de ces pulsations est aléatoire au sens propre du terme (il n’y a aucun moyen de les prévoir) et répondent à des conditions locales — chaque lieu possède ses conditions radioactives propres; une empreinte radioactive unique engendre une empreinte sonore tout aussi unique.

Cette activité invisible et intangible constitue une sorte de «bruit de fond» unique à chaque lieu : la géologie locale affecte la texture du flot de particules radioactives issues des roches, tandis que les conditions météorologiques de l’espace vont donner lieu à plus ou moins de rayons cosmiques. À cela s’ajoute les sources radioactives dont les humains sont responsables (incluant certaines sources fournies par l’artiste, selon la légalité des territoires visités).

Car bien que des procédés numériques puissent produire des séquences de nombres qui semblent être aléatoires, ces séquences sont en réalité déterministes — elles sont le fruit d’un calcul dont le résultat n’est pas un hasard. Ici aucun calcul possible: les événements sont engendrés exactement ci et maintenant par des phénomènes physiques objectifs et immanents. Cette approche du ici et maintenant rejoint plusieurs travaux philosophiques récents qui font de la contingence en soi un matériau de création. Il ne s’agit pas tant de faire en « temps réel » que de constituer un contexte d’expérience esthétique local et immersif: le dispositif est présenté comme un laboratoire où les signaux sont captés, amplifiés et redistribués par un ensemble technique organisé sous forme d’un instrument mixte analogique et numérique; sonore et visuel.

Le développement logiciel est au cœur du projet et un modèle AI entraîné sur les différents types de particules analyse en continu le flot vidéo et lorsqu’un événement d’intérêt est détecté, une forme vectorielle correspondante est calculée, et sa phase temporelle s’active — elle devient un générateur. Il ne s’agit pas d’une approche de « visualisation de données » mais plutôt de laisser ces particules engendrer des processus numériques quasi-cycliques, sous le regard de l’artiste, qui agit comme une sorte de « berger » avec son troupeau de métronomes imparfaits répondant aux incertitudes de la temporalité quantique et à l’élasticité du temps (le paradigme classique des boucles audio s’effectue selon un patron cyclique sur un BPM régulier, souvent en multiples de 4; ici la ligne du temps est courbe, et les divisions sont polyrythmiques et polyphasiques).

Ces signaux transigent ensuite dans un circuit audio analogique instable, leur conférant une immédiateté et un grain sur laquelle la performance se construit (l’imprévisibilité de l’incertitude quantique multipliée par celle de l’auto-oscillation analogique). L’objectif étant de placer tant l'artiste que l’auditeur dans un état d’écoute active face à une prestation qui, bien que planifiée dans sa forme, est toujours changeante dans ses détails. Les signaux sont échantillonnés en direct dans leurs formes sonore et visuelle (favorisant la synesthésie médiatique), et deviennent la palette de base pour construire par couches un univers évolutif.

Un espace de performance constitué d’une table, 2 amplificateurs (de type «guitare» ou «bass») et 2 moniteurs vers le public. Cet espace crée un centre d'intérêt autour duquel le public peut s’installer ou circuler, idéalement au moins sur 270º. Une présence acoustique directe s’ajoute un complément immersif (4 canaux audio, 2 canaux vidéo) qui vient encadrer la périphérie de l’espace, intégrant l’auditeur-spectateur dans l’espace sonore. Selon le contexte et la scénographie la performance peut se faire debout, ou assis. (Le public n’a pas besoin d’être captif, mais on s’attend à une certaine attention car la grande dynamique sonore engendre des moments « doux »).

La caméra est utilisée pour établir un lien direct de transparence entre les manipulations et l’audible. Les logiciels audiovisuels utilisés sont fabriqués sur mesure (open source; openFrameworks et Csound) pour répondre au principe de « dévoiler l’interface »: le contenu visuel de la performance correspond exactement à l’interface de contrôle — l’écran regardé par l’artiste est le même que celui qui est donné à voir au public. Cette approche vise à faciliter la lecture du processus exploratoire en donnant accès autant que possible à ce qui se passe en termes de manipulations en direct.

Ce projet s’inscrit de différentes façons dans la continuité : D’une part, en s’appuyant sur des phénomènes énergétiques objectifs (plutôt que des médias arbitraires), INCERTITUDES poursuit le trajet amorcé avec l’incandescence dans BULBES (2003), le plasma haut-voltage dans POWEr (2007) et IMPACTS (2012), et les champs électromagnétiques dans L’OMBRE DU VIDE (2021). D’autre part, l’utilisation des événements subatomiques comme moteur temporel permet d’introduire une composante spéculative absolue dans les processus génératifs associés à la performance en direct, un autre trajet amorcé par CUBING (2006), puis poursuivi par ARTIFICIEL.PROCESS() (2009) et TROIS PIÈCES AVEC DES TITRES (2017) et NON DE NOMS (2021)